গত ১৮ এপ্রিল হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ২১৬ তম জন্মদিন প্রায় নিঃশব্দে পার হয়ে গেল। মল্লিকবাজারে ডিরোজিওর সমাধিতে সামান্য কিছু গোলাপের ঝরা পাপড়ি আর মোমবাতির আলোর নীচে অন্ধকার হয়ে রইল ব্রিটিশ যুগে আধুনিক ভারতের রূপকার ডিরোজিওর জীবনের অনেক অজানা কথা। নবজাগরণের যুগের এই ঝড়ের পাখির জীর্ণ নীড়ে অযত্নের বারোমাস্যায় আজ কলঙ্কের দাগ লুকোবো কোথায় আমরা? এই শহরে ডিরোজিওর বাসস্থানের খবর আমরা কতজন রেখেছি?

…My country! In thy day of glory past…

Where is the thy glory, where the reverence now?

The eagle pinion is chained down at last,

And grovelling in the lowly dust…

মৃত্যুর মাত্র তিন বছর আগে হেনরি ডিরোজিও’র প্রকাশিত এই কবিতায় পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ দেশ মাতৃকার অসহায় ছবিটি বাঙ্ময় হয়েছিল। সন ১৮২৮. এই কবিতার প্রকাশের সময়। আর মাত্র ২২ বছর বয়েসে তিনি মারা যান ১৮৩১ সালে। বলতে গেলে তাঁর এই রচনা ইংরেজ শাসনে পরাধীন ভারতে লেখা প্রথম দেশাত্মবোধক কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম। কালচক্রে অকালে ঝরে যাওয়া এই সদ্য যুবকের পিতা ছিলেন জাতিতে পর্তুগিজ। যাঁর শরীরে অবশ্য বহমান ছিল ভারতীয় রক্ত। মা ছিলেন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। স্বল্পকালীন জীবনে এই ইঙ্গ-ভারতীয় ছিলেন এই উপমহাদেশে নবজাগরণের এক অন্যতম কান্ডারী। হিন্দু কলেজে তার অনুপ্রেরণায় নব্য যুবাদের ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী এদেশে যুক্তিবাদ ও মুক্ত চিন্তার পথিকৃত ।

এক্ষণে অবশ্য সুধী পাঠক একটি মোক্ষম প্রশ্ন করতেই পারেন– ভারতীয় নবজাগরণের ইতিহাসে যে ডিরোজিও চিন্তার জগতে অচলায়তনের বাঁধ ভেঙে এক নির্মেদ অধ্যায়ের সূচনা, সেই মানুষটিকে নিয়ে এত উপক্রমণিকার অবতারণার প্রয়োজনটা কীসের? আসলে এর বাধ্যবাধকতা আছে। তা হল, কারণ কলকাতার বুকে এই মানুষটির এক অন্যতম স্মারক বিস্মৃতির অন্তরালে চিরতরে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। যেটি হল তাঁর বসত বাড়ি। বাংলা বা ভারতের ক’জন মানুষই বা এই বাড়ির হদিশ পান? বলতে গেলে, এর হদিশ পাওয়াটা খুবই দুষ্কর।

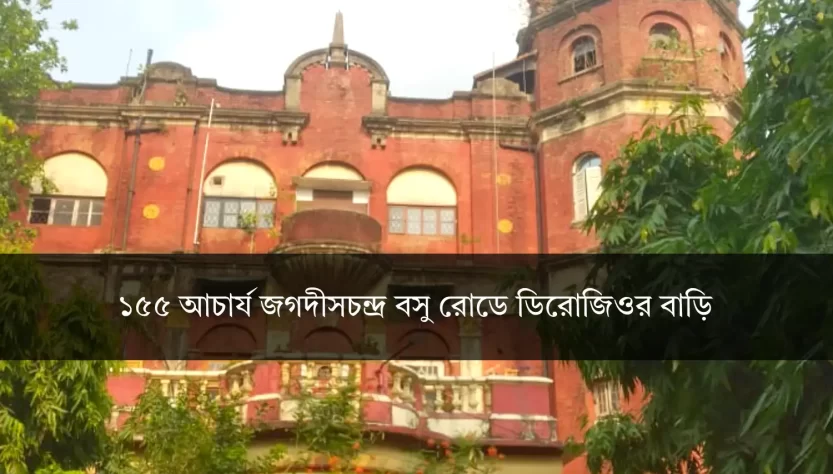

আসলে কালের প্রবাহে স্মৃতির প্রলেপ আবছা হয়ে আসাটা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয় ঐতিহাসিক স্মারকও। বিশেষ করে সেগুলিকে যদি সযত্নে চিহ্নিত না করা হয়। মহানগরীর বুকে এভাবে ইতিহাসের অনেক মণি মুক্তোই মানুষের চোখের আড়ালে চলে গিয়েছে। যার অন্যতম দৃষ্টান্ত মৌলালির মোড়ে ১৫৫, এ জে সি বোস রোডে ডিরোজিও’র বসত বাটি। এর সাবেক ঠিকানা ছিল ১৫৫ লোয়ার সার্কুলার রোড। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু বদলে গেলেও বাড়ির নম্বরটি বদলায়নি।

বলতে গেলে, এই বাড়িটি কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তথা জনবহুল এলাকায় অবস্থিত। প্রতিদিনই হাজার হাজার মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। নিত্যদিন এই ইমারত চোখে পড়ে অনেকেরই। কিন্তু তাদের কজনই বা জানেন ভারতীয় উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও মুক্ত চিন্তার আধারে নবজাগরণের বিকাশের অন্যতম প্রানপুরুষের আবাস ছিল এই গৃহে। চেনার আর উপায় কোথায়?

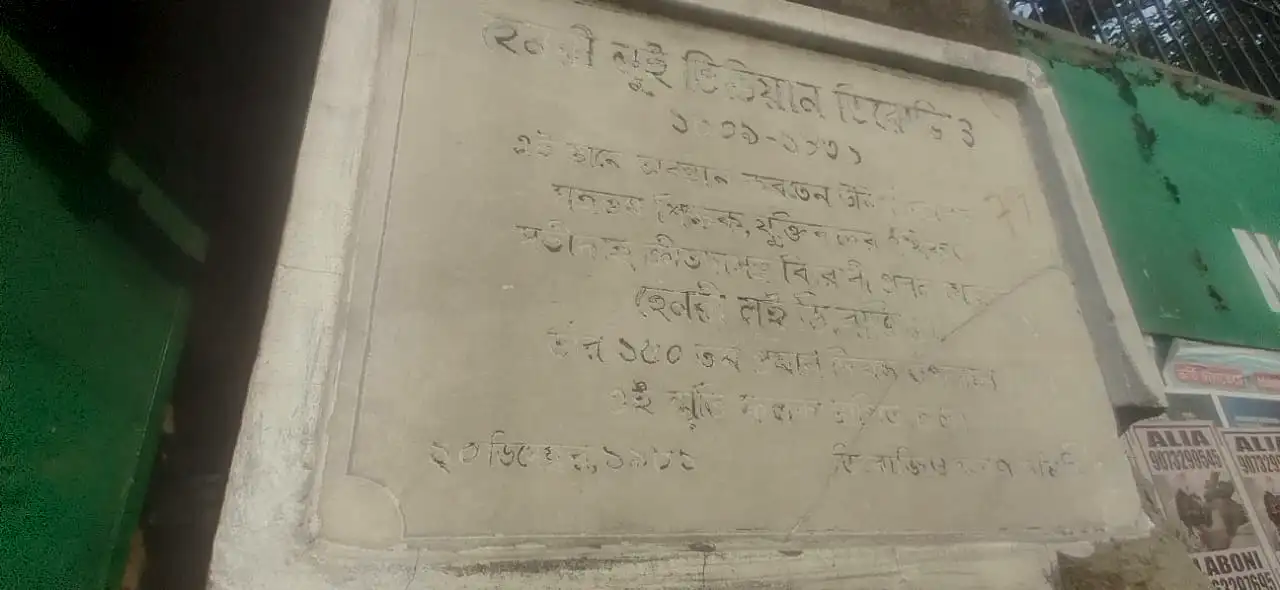

কারণ, বাড়ির সদর দরজার বাইরে ডানহাতে যে সাদা পাথরের প্লাকটিতে বাড়ির মালিক অর্থাৎ ডিরোজিও’র নামটি কালো কালিতে লেখা আছে, সেটি নিতান্তই অস্পষ্ট। অনেকটা ঝুঁকে পড়ে এটির সামনে দাঁড়িয়ে কোনো মতে কিছুটা বোঝা যায়। বেশ কিছুকাল আগে ডিরোজিও স্মরণ সমিতি ডিরোজিওর ১৫০ তম প্রয়াণদিবসে (১৯৮১, ২৬ ডিসেম্বর)এই স্মৃতি ফলকটি স্থাপন করে। তার পরেও তো কেটে গিয়েছে আরও ৪৫ টা বছর। সময়ের দাগে অস্পষ্ট হয়েছে ডিরোজিওর ঠিকানা, রাজপথ থেকে হয়তো বা মানুষের মন থেকেও!

এই ব্যাপারে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ও ইতিহাসের গবেষক ড. শক্তিসাধন এম মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, “আসলে ডিরোজিওকে সামনে এনে তো ভোটের রাজনীতিতে খুব একটা লাভের গল্প নেই। অন্যান্য অনেক মনীষী বা ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের স্মৃতিরক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দৌড়ে আসে, অনুদানেও কোনো কার্পণ্য বা খামতি থাকে না। কারণ, এই সব কাজকে ঘিরে ভোটের বাজারে জনমোহিনী ইমেজ রচনা করা যায়। কিন্তু ডিরোজিও’র ক্ষেত্রে তো এই সুযোগ বিশেষ নেই। তাই তাঁর বাড়িটি হেরিটেজ টু গোত্রভুক্ত করেই দায় সারা হয়েছে। সরকারের তরফে বাড়িটির জন্য অর্থসংস্থান করে সেটিকে অধিগ্রহণের কোন চাড় নেই।”

বস্তুত, এই বর্ষীয়ান গবেষকের মন্তব্য রীতিমত প্রণিধানযোগ্য। কারন, তিনি কলকাতা পুরসভার আর্কাইভ-এর নানা পুরনো ও দুষ্প্রাপ্য নথি ঘেঁটে এবং সার্ভে বিল্ডিং-এর স্মার্ট প্ল্যান খতিয়ে ১৫৫ এ জে সি রোডের বাড়িটি যে আদতে ডিরোজিও’র, তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর আগে বিভিন্ন গবেষকের প্রয়াস সত্ত্বেও এটি নিয়ে নানা বিভ্রান্তি ছিল। ইতিহাসের অন্দরে সত্যান্বেশনের মাধ্যমে সেই ধোঁয়াশা কাটিয়েছিলেন তিনি। শক্তিসাধনাবু জানালেন, এমনকী ডিরোজিও স্মৃতি রক্ষা কমিটি যখন বাড়ির অন্দরে প্লাকটি লাগাতে যায়, তখনও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তারা। আসলে এই বাড়ির সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে একটি বেসরকারি ক্লিনিক ও ল্যাব। একটি নার্সিং হোমও ছিল সেখানে। যদিও সেটি এখন সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে।

ওই সংস্থার ‘অ্যাডমিনিস্ট্রেটর’ সুমিত গোস্বামীর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, পরতে পরতে ডিরোজিও এর স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়ির ঐতিহাসিক মর্যাদা রক্ষায় তাঁরা কি কোনও চেষ্টা করছেন?

সুমিতবাবুর পাল্টা প্রশ্ন, ‘উনি কি ভারতীয় ছিলেন? উনি তো বিদেশী।’ প্রশ্নটা হয়তো সংগতই। কিন্তু একথা তো সত্য, যে ডিরোজিও ভারতীয় নবজাগরণের এক অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। বলতে গেলে, ভারতে প্রথম দেশাত্মবোধক কবিতার গাথাকারও তিনি-ই। ফলে তাঁকে ‘বিদেশী’ হিসেবে চিহ্নিত করা কার্যত ভারতের জাতীয়তাবোধকেই অবমাননার নামান্তর।

শক্তিসাধনবাবু পুঙ্খানুপু্খ গবেষণার ভিত্তিতে “ডিরোজিওর বাড়ি-নথিপত্রের আলোকে” শীর্ষক যে পুস্তিকাটি রচনা করেছিলেন, তার মুখবন্ধ লিখেছিলেন পুরনো কলকাতার উপর প্রসিদ্ধ গবেষক পি. টি. নায়ার। তাতে তিনি লিখেছিলেন, “১৫৫ আচার্য জগদীসচন্দ্র বসু রোডস্থ বাড়িটিকে ডিরোজিওর বাসস্থানের মর্যাদা দিয়ে জাতীয় ঐতিহ্য ভবন হিসাবে অবিলম্বে ঘোষণা করা প্রয়োজন। এই ভবনটিকে ডিরোজিও সংগ্রহশালা হিসাবে গড়ে তুললে আধুনিক ভারতের ঝড়ের পাখিকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে। আশা করি সরকার এই সাংস্কৃতিক দ্বায়িত্বটুকু পালন করবে। এটা করলে সমগ্র ভারতবাসী ও বিশ্বের কাছে আমাদের মাথা অনেকটা উঁচু হয়ে যাবে। কেননা ডিরোজিওকে সারা পৃথিবীর কাছে তুলে ধরা … আমাদের জাতীয় কর্তব্য।”

১৫৫ আচার্য জগদীসচন্দ্র বসু রোডের এই বাড়িতেই ডিরোজিও জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যর পর সেই বাড়ির মালিকানা বদল হয়। ডিরোজিও এর মৃত্যুজনিত বিপর্যয়ের পর নিলামে বাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। এরপরও এই মালিকানা একাধিকবার হস্তান্তর হয়েছে। এই মুহূর্তে বাড়িতে স্বভাবতই বয়সের ছাপ প্রকট। বাড়ির সামনের অংশটুকু বাদ দিলে অন্যান্য অংশে জীর্ণতা বেশি করে নজরে আসে। আধুনিক আসবাবের সাজসজ্জার মধ্যেও বাড়ির অন্দরের স্থাপত্যে পুরনো ঘরানার ছাপ এখনও আছে।

আধুনিক ভারতের ঝড়ের পাখি ডিরোজিও তাঁর অন্য একটি কবিতায় লিখেছিলেন,

“Truth dawn upon the doubting mind..

Where floods of light for ever burn…”

যার ভাবার্থ, সত্যের ছোঁয়ায় মনের অন্ধকার দূর হয়ে আলোকময় হয়ে ওঠে হৃদয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় যো মানুষটি ব্রিটিশ আমলে মানুষের মনে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দিতে চেয়েছিলেন, সেই মানুষটিরই নীড়ই আজ অপরিচয়ের অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বসেছে!

ছবি : প্রতিবেদক পার্থসারথি সেনগুপ্ত